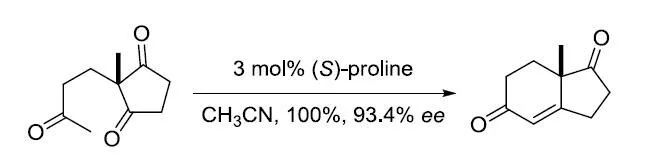

(S)-(—)-脯氨酸催化的不對稱Robinson關環反應。

此反應也被稱為Hajos–Parrish–Eder–Sauer–Wiechert反應,以其在羅氏(Hajos、Parrish)和先靈公司(Eder、Sauer、Wiechert)的早期研究者的名字而命名。這是有機催化的早期例子,也是第一個實現的非金屬催化的羥醛反應。 最早是在20世紀70年代由 Hajos 和 Parrish 發現。

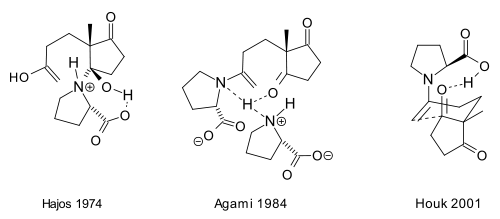

有關脯氨酸催化的此反應的機理一直存在爭議。 Hajos (1974) 當時提出反應經過酮半縮胺過渡態進行。 Agami (1984) 在反應動力學數據基礎上提出烯胺中間體的機理,并且認為在反應過程中,第二個脯氨酸分子參與協助質子轉移。 Houk (2001) 提出反應過渡態只含一個脯氨酸分子,而且該脯氨酸的羧基通過氫鍵而與酮羰基作用。

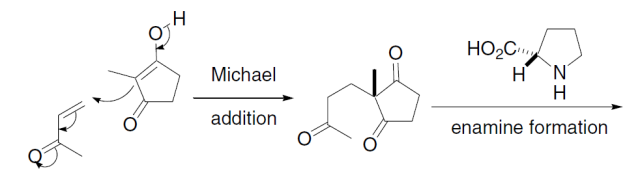

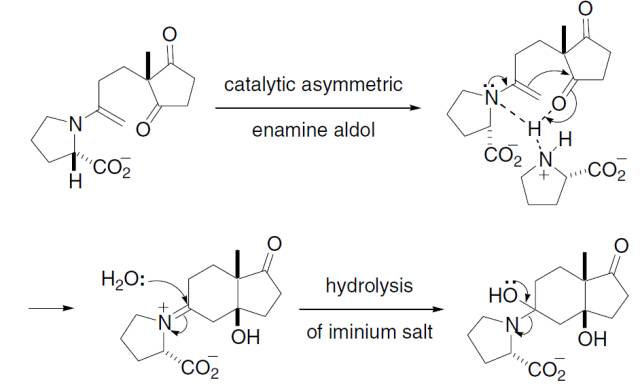

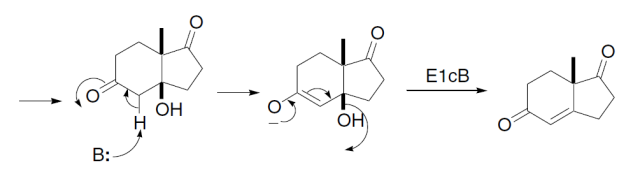

所以以下的機理是Agami在1984年提出的,首先邁克爾加成,脯氨酸和鏈端羰基形成烯胺,在另一分子脯氨酸不對稱催化下進行烯胺羥醛縮合關環。亞胺鹽水解,最后發生單分子共軛堿消除反應(E1cB)得到產物。

【J. Org. Chem. 1974, 39, 1615-1621】

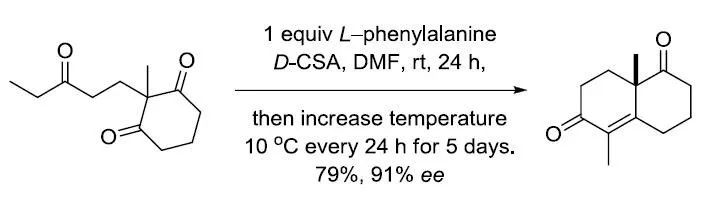

【J. Org.Chem. 1998, 53, 2308–2311】

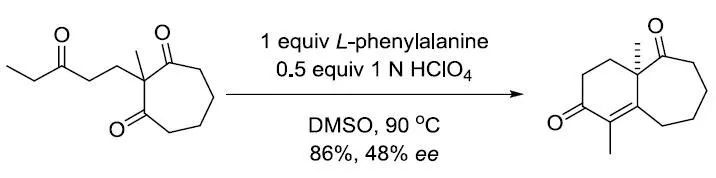

【Tetrahedron 2005, 61, 5057-5065】

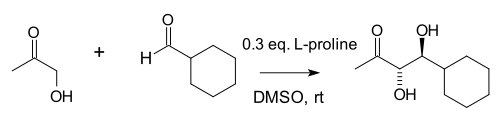

【J. Org. Chem. 2007, 72, 123–131】

【J. Am. Chem. Soc., 2000, 122 (30), pp 7386–7387】

化學慧定制合成事業部摘錄